【豆知識】 今さら人には聞けない 「のし紙」のこと教えます

今年も残すところあと1か月。1年が過ぎるのが年々早くなっている気がします。この時期、お歳暮を贈る機会も増えていると思いますが、お店で品物を包んでもらうと「熨斗はどうなさいますか?」と聞かれることがあると思います。送る目的や相手などを伝えれば、店員さんが適したものを選んでくれますが、いつも店員さんが選んでくれるわけではありません。そんなとき、熨斗のことを少しでも知っていれば、恥をかかずにすみますよね。今回は今さら人には聞けないのし紙についてご紹介したいと思います。

そもそも“熨斗”とは

熨斗とは、おめでたいときに贈る祝儀や贈答品の包装の上から右肩に添えてある飾りのことをいいます。熨斗はもともと、貝のアワビ(鮑)を薄くのして干したものを使用したことから「熨斗鮑」と呼ばれ、"生もの"の象徴でした。これを包装の上から右肩に貼ることで「生ものを添えました」という意味になります。

そのため、例えば反物や陶器、装飾品など生もの以外の贈りものには熨斗を貼るのがしきたり。しかし反対に、かつお節や鮮魚などの生鮮品には、贈りもの自体が生ものなので、熨斗は不要とされています。ちなみに、生ものをお供えしてはいけない仏前へのお供物にも熨斗は不要です。

アワビは長寿をもたらす食べ物とされていたため古来より縁起物とされ、神饌として伊勢神宮に奉納される他、祝い事、祝儀の贈りものに「熨斗鮑」が添えられていました。やがて簡略化され、アワビのかわりに黄色い紙が使われるようになり、現在では、擬似簡素化された折り熨斗やデザイン化された印刷熨斗などが一般的に使われています。熨斗と水引をつけて印刷された紙をのし紙、袋をのし袋といいます。

目的で異なる“のし紙”

のし紙は目的ごとに使うべき種類が決まっていますので、ご紹介します。

祝のし(真締のし紙)

一般の慶事、贈答、慶事のお返しなど、何度あってもよい慶事の贈り物に使用します。

内 祝

入学や出産など、自分の家の祝い事や親しい人に贈り物をする際に使用します。

祝結切(水引十本)

婚礼に関する慶事のお祝い、婚礼祝いのお返しに使用します。

結切のし紙は婚礼祝いや仏事など、一度きりでよいことに使用します。

※名入れは右側に新郎、左側に新婦の名を記します。

快気祝(水引五本)

病気見舞い、災害見舞い、お見舞いのお返し(快気祝)に使用します。

赤 棒

祝のし紙を省略したもので、一般の記念品、賞品、景品、粗品などに使用します。

仏のし

一般の弔事、「御霊前」「御仏前」などのお供え物に掛けて使用します。

※「御霊前」と「御仏前」の違い

多くの仏式では49日の法要までは「御霊前」、49日の法要後は「御仏前」になります。

※「志入」は弔事のお返し全般や香典返し・忌明けに使用します。

※のし紙の使用方法は、地域・習慣・宗教(宗派)によって異なる場合がありますのでご注意ください。

仏柄なし

柄のないのし紙は、地域・習慣・宗教(宗派)に関わらずご使用いただけます。

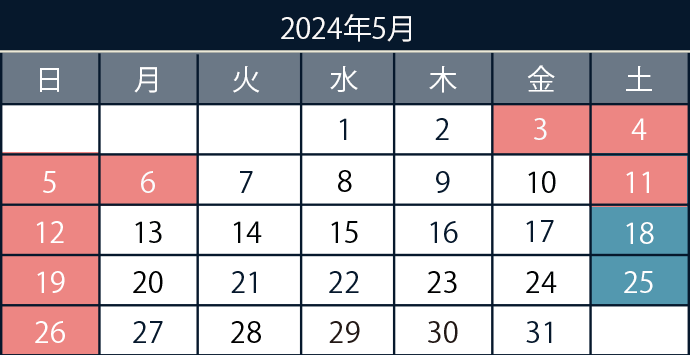

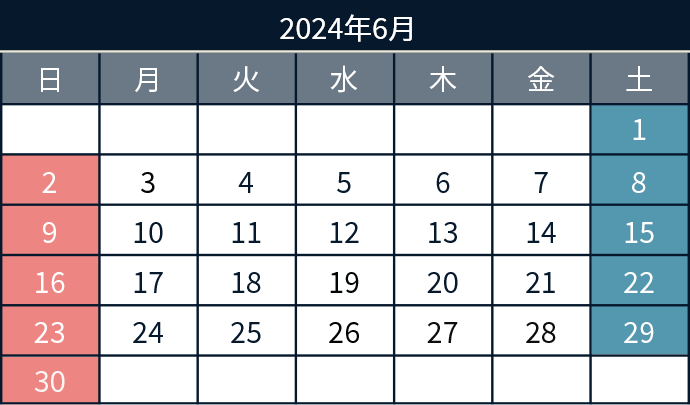

営業日

営業日 弊社休業日

弊社休業日 加工品休業日

加工品休業日

総合オンラインショップ