�莆�̃X�X���@vol.2�@����₤�A�莆������T�̗v�f

������ЎR�N�̃Z�J���h�u�����h +lab�i�v���X���{�j�̃N���G�C�e�B�u�f�B���N�^�[ ���֎q����ɂ��A�ڊ��uWATASHINO�I �莆�̃X�X���v�ł́A�莆���ЂƂ̃R�~���j�P�[�V�����c�[���ł���r�W�l�X�c�[���ł���ƍl���A�g�u���^�V�v����ەt����h���L�[���[�h�Ɏ菑���̎莆�ɂ܂��R���������͂����܂��B

�莆���������Ƃւ�2�̍����n�[�h��

�u�菑���̎莆�v�A���炤�Ƃ��ꂵ�����r�W�l�X�ł������ꂽ���B���ǁc���˂��Ȃ��A�������肾����p���������B�莆�̍u�����J���Ǝ�u���̕�����K������2�̂��Y�݂ł���A�莆���������Ƃւ�2�̍����n�[�h���ƂȂ�܂��B

���͂��̍����n�[�h���A�莆�͂��������ʂȂ��̂ŁA�f�G�ȕ��͂Ɣ����������ł����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv������ł���A�����ō������Ă��܂����n�[�h���Ȃ�ł��B

���������莆���Ȃ������̂��H

�`���������Ƃ�A�`�������C���������邩��ł���ˁB�f�G�Ŕ������莆�Ɏd�グ�邽�߂ɏ����̂ł͂���܂���B

�������z�����Ă݂Ă��������A�B�M�߂���s���ŏ����ꂽ�莆�B

������X���X���Ɠǂ�ł������Ƃ��ł��܂����H

���炭�����̐l�������������ꂽ�������Ȃ�Ə����Ă��邩��ǂł��Ȃ��ł��傤�i�����ǂ߂܂���c�j�B

����ł́A�`���������Ƃ��`���܂���B

�ǂޑ��̋��{���Ȃ�����ǂ߂Ȃ��ƌ����Ă��܂�����܂łł����A�ǂ�ł��炦�Ȃ���Ύ莆�������Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

����₤�A�莆������5�̗v�f

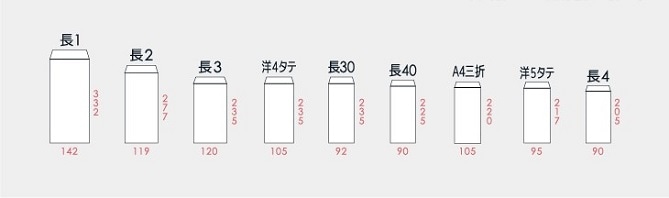

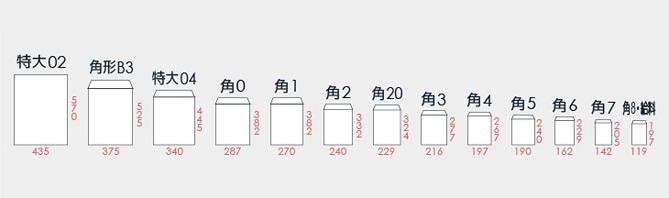

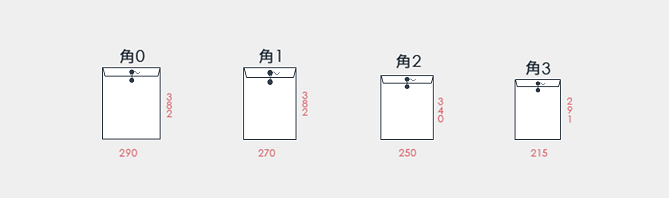

�@ ���i�I�ԁj

�A �M�L��i�I�ԁj

�B ���́i�l����j

�C �����i�菑������j

�D �؎�i�I�ԁE�\��j

5�̗v�f�������łȂ�������Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B

5���̗v�f�Ŏ莆�Ƃ����ЂƂ̃c�[�����\������Ă���̂ł�����A�����̋��ȂƂ���͓��ӂȗv�f�ŕ���Ă���������ƍl���܂��傤�B

�Ⴆ�A���͂����ȕ��ł���A�����n�߂̎���̈��A���v�������Ȃ��A���ׂĂ݂Ă������ǂ��g���Ă����̂��c�Ȃ�ĔY�𑽂݂������܂��B����ȂƂ��́u�@�̎��I�сv�ŕ₢�܂��傤�B����̈��A�ɑ���G�ߊ��̂��鎆��I�ׂA��������ŋG�߂�\���������ƂɂȂ�܂��B

�܂��A���������̂����ȕ��ł���A�M�L��ɏ����Ă��炢�܂��傤�B

�����������̂����ȕ��قǁA���M�̂Ȃ����珬���ȕ����������Ă��܂����Ƃ����������܂��B

�����������ꂽ�����́A�ǂ݂ɂ����ɂ��Ȃ���܂��B

����ȕ��́A�Ȃ�ׂ������̃y���i�A�M�L��I�сj���g�����Ƃ����X�X�����܂��B

�����̃y�����g���Ɖ搔�̑��������������Ƃ��ȂǑ傫�������Ȃ��Ă͂Ԃ�Ă��܂����ߎ��R�Ƒ傫�ȕ����ɂȂ�܂��B�傫�ȕ����͓ǂ݂₷���ɂȂ��邾���łȂ��A���C�̂悢�n�L�n�L������ۂ�^���܂��B

���̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ͑��̂��Ƃŕ₢�A������v���Ē��J�ɏ������ƂŁA�O�b�Ɠ`���₷���莆���������Ƃ��ł��܂��B�܂��́A�莆������T�̗v�f��m���āA�����n�߂邽�߂̋C�����̃n�[�h����������Ƃ��납��n�߂Ă݂܂��傤�B

WRITER

��� �֎q Atsuko Oba

+lab�i�v���X���{(R)�j �N���G�C�e�B�u�f�B���N�^�[

�f�U�C���A����֘A�A�G�ݓX�Ȃǂ̎d�����o�āA������ЎR�N�ŕ���̃u�����h�u+lab�v�̃N���G�C�e�B�u�f�B���N�^�[�߂�B

�c�Ɠ�

�c�Ɠ� ���Ћx�Ɠ�

���Ћx�Ɠ� ���H�i�x�Ɠ�

���H�i�x�Ɠ�

�����I�����C���V���b�v